高知県内で芸術文化活動や福祉・教育活動などで活躍する個人・団体に対して、事業の金銭助成を行なっています。助成申請の受け付けは年2回。1月と7月の下旬、高知新聞紙面に募集広告を掲載します。申請書はこのホームページからダウンロードできます。また、当事業団でもお渡しできます。お問い合わせください。

芸術文化や厚生福祉を支援 金銭助成事業

2025年度秋の助成【10団体】

大津劇場運営委員会

映画上映で憩いの場を

「兄から引き出物でもらったつぼをどこへやった?」「もう、くず屋で売ってしまいましたよ」「実は100万両らしいんだ」「何ですって―」

山中貞雄監督の映画「丹下左膳餘話(よわ) 百万両の壺」(1935年)の一幕。土佐清水市西端の大津地区の公民館で一日限りの上映会が開かれた。

「上映中は笑いが起こってね。またやってほしいとたくさん感想をもらった」と発起人の平林文子さん(71)。市街地から約20キロの大津地区。39世帯51人の大半が独居高齢者で、娯楽もないという。

平林さんら地区の有志が「昔の映画なら皆が楽しめるはず」と今春初めて開催。地区内外から17人が詰めかけ普段静かな集落が活気づいた。

「移動スーパーは清水じゃなくて宿毛から来るし、市街地には車で30分以上かかる。不便だけど、愛着ある地元を少しでも盛り上げたいの」と平林さん。銀幕のスターに目を輝かせる住民の姿が忘れられないといい、今後も鑑賞会を企画したいと意欲的だ。

(山下正晃)

次回の映画の上映会について話し合う大津地区の住民たち(土佐清水市大津)

バンド「南十字星」

生伴奏で障害者後押し

障害者が歌を披露する「君がスターだ 本気のカラオケ大会」(通称・君スタ)は幡多地域の恒例行事としてすっかり定着してきた。7回目の今年は今月20日に四万十市総合文化センター「しまんとぴあ」で開かれ16組が熱唱した。

生伴奏でステージを盛り上げるのが地元のバンド「南十字星」。戦後すぐ、南方から復員してきた男性らが結成して80年。オリジナルメンバーは鬼籍に入ったが、「音楽で地域を盛り上げる」との精神を引き継いだ7人が「君スタ」を演奏で支えている。

「君スタ」はゴールではない。リーダーの藤村龍介さん(61)は「障害者の社会参加を増やすためにも内輪で終わってはいけない」と新イベントを来年1月に企画。県内外のバンドを招き、障害や年代を超えてみんなで歌って踊る「音楽の力で盛り上がろうライブ!」(仮題)だ。

「たくさんのお客さんの前で健常者と同じステージに立ち、思いっきり堂々と歌ってほしい」と熱い演奏で後押しする。

(富尾和方)

障害者の熱唱を生演奏でサポートする「南十字星」のメンバーら(四万十市右山五月町の市総合文化センター「しまんとぴあ」)

Washi+

土佐和紙の営み舞台に

現代的な舞台芸術・アートを通して、土佐和紙の魅力や可能性を発信しているいの町のカンパニー「Washi+(プラス)」。2021年には国内外で活躍する振付家・ダンサーの鈴木竜さん(37)=東京都=を招いた舞台「いとなむ」を土佐市で上演した。

当時、手すき職人やコウゾ生産者に取材して演出などを手がけた鈴木さんは「紙自体というより、土佐和紙に関わる人や高知の自然、技術などいろいろな総体が土佐和紙と呼ばれているのでは」と構想。芝居やダンス、音楽、語りを融合させ、千年以上連綿と続く土佐和紙の営みを「生命」のように浮かび上がらせた。

26年3月中旬、都内での再演が決定。「詰め切れなかったところがあった」初演の細部に磨きをかけて臨む。先立つ同月8日には、高知市南金田の蛸蔵(たこぐら)で試演会を行う。

「高知の人が見てどう感じたかは大事にしたい。外から見た高知が、こんなに生命力のある生き生きした場所だと作品から感じてもらえたらうれしいです」

(徳澄裕子)

2021年に土佐市で上演された舞台「いとなむ」の一場面

赤野獅子舞保存会

伝統守ることが自信に

「獅子の方を見続けたらいかん」「足を曲げて」。獅子を挑発する「テガイコ」の動きを大人が小中学生たちに伝える。毎週日曜日の夕方、安芸市の赤野獅子舞保存会のメンバーが近くの小学校の体育館で練習を重ねている。

県無形民俗文化財に指定されている赤野獅子舞は、赤野地区にある大元神社の神祭で奉納されてきた。長い歴史の中で「どじょうすくい」「与市兵衛」など多様な演目が踊られてきた。

かつては地区内の持ち回りで奉納していたが少子高齢化で担い手が減り、2014年に住民らで保存会を結成。コロナ禍での活動中断後は地区外にも門戸を広げ、現在は20人以上が活動している。

県内外での公演に力を入れる傍ら地区のイベントも手伝う。代表の有光新五さん(46)は「大事な伝統を守りゆうという自信になり、子どもたちの意識も『地域のことをやらないかん』と変わってきている。獅子舞から地域づくりをしていきたい」と話している。

(加藤風花)

毎週末練習に集まる保存会メンバーら(安芸市赤野乙の赤野小学校)

こうちユニバーサルデザインラボ

色弱者へ配色の工夫を

色の見え方は人によって異なり、例えば赤色と緑色の見分けがつきにくい人もいる。病気や障害ではなく遺伝的な特質で、一般的に「色弱」と言われている。男性の20人に1人、女性の500人に1人いるとされる。

県内の歩行訓練士やデザイナーら4人が多様な見え方に配慮した「カラーユニバーサルデザイン(CUD)」を目指そうと「こうちユニバーサルデザインラボ」を設立。2020年から講演会などを通し啓発活動を行っている。

代表の別府あかねさん(50)は命に関わる問題もあると指摘する。「例えば津波のハザードマップ。浸水深の色分けが判別できない人もいる。配色を工夫して誰もが見やすいハザードマップを」と呼びかける。

今後は啓発ウェブサイトを作り、色弱の人の見え方や改善例を示していく。別府さんらは「世の中がCUDになれば色で困る人は減る。『見えない』が少しでも『見える』ようになってほしい」と願っている。

(横田晃大)

「カラーユニバーサルデザインな社会になってほしい」と啓発活動に取り組むメンバー (高知市追手筋2丁目のオーテピア)

ハイクラソーナ・ウィンド・アンサンブル

音楽で街を元気にする

四万十市を拠点に活動する吹奏楽団「ハイクラソーナ・ウィンド・アンサンブル」は中学生から70代までの幅広い年代が参加し、幡多地域に美しい音色を届けている。

ヒガシ楽器(中村天神橋)の山本工社長(76)が「音楽があれば街を元気にできる」と仲間とともに2013年に結成。現在は同市や黒潮町などの男女30人が週1回の練習や演奏会に取り組んでいる。

山本さんは「これからを担う子どもたちに音楽を届けたい」と、小中学校での訪問演奏にも力を入れる。今月7日に四万十市内の商業施設「アピアさつき」で宿毛中学校の吹奏楽部と合同で演奏会を開催。昭和歌謡曲メドレーなどで買い物客らを楽しませた。

26年2月には黒潮町出身のトランペット奏者、ハイクラソーナ(本名=佐野啓)さんらを招き、10回目の定期演奏会を市総合文化センター「しまんとぴあ」で開く。山本さんは「中村から音楽の裾野を広げられるような演奏をしたい」と意気込んでいる。

(小谷暁)

練習に励む「ハイクラソーナ・ウィンド・アンサンブル」のメンバーたち(四万十市右山五月町の「アピアさつき」)

中土佐―現代美術プログラム

町で突然出合うアート

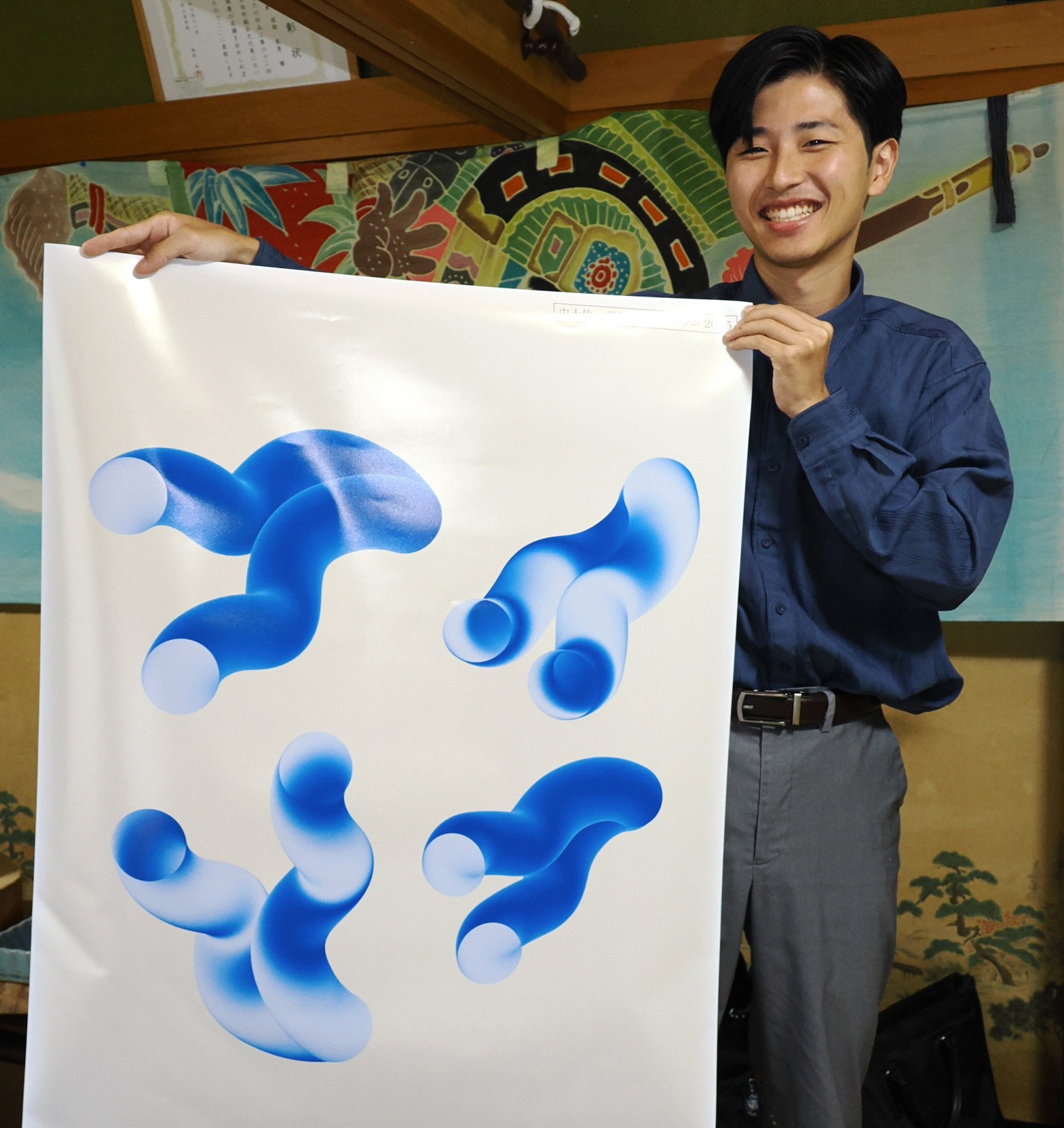

中土佐町大野見の地域おこし協力隊、高橋健悟さん(27)らが、作家が地域に滞在してアートを生み出す現代美術プログラムに、昨年から取り組んでいる。

福岡県出身。佐賀大学で芸術を学んだ経歴を生かし、大学の同期の松木真太朗さん(27)=横浜市=と企画。昨年11月下旬に2週間実施した催しは四万十川の支流、下ル川の名称から「上ル。」と題した。山へとさかのぼり、暮らしの“源流”を表現した。

大野見出身作家ら3人が参加。高橋さんは、かつて里を支えたタバコの葉の乾燥庫に、霧を巡らして明かりをともした。コロナ禍で人が集まる機会が減った集落もあるが、「若いしが何かしゆき」と誘い合った地域の人ら約200人が訪れた。

今回は10月11日~11月1日に、JR土佐久礼駅など計4カ所で、大野見に滞在して準備した作家ら4人の作品を展示する。二人は「町で突然出合えるのも現代美術のよさ。立ち止まって楽しんでもらえたら」。

(蒲原明佳)

作家が宿舎にした大野見の民家で今回のポスターを紹介する高橋健悟さん(中土佐町大野見久万秋)

高知ポップス・オーケストラ

編曲の“魔法”楽しんで

「オーケストラ=クラシック」という殻を破りたいと、第一線で活躍してきた作編曲家、利根常昭さん(91)=高知市出身=の呼びかけで2000年、「高知ポップス・オーケストラ」は発足した。広く市民に愛される音楽を届けようと、クラシックからポップス、ジャズ、映画音楽と多彩な曲を演奏する。

最大の魅力は、オリジナル編曲。時代を超えて愛される名曲を、利根さんらがアレンジし、華やかなオーケストラサウンドで披露する。自主運営の楽団で、これほど多くの編曲を作り上げるのは珍しく、全国的な評価も高いという。楽団からは、利根さんに学び編曲を手がけられる人材も数多く育っている。

11月9日に高知市文化プラザ「かるぽーと」(同市九反田)で定期演奏会を開催する。コンサートマスターの目代美和さん(52)は「よく知った名曲なのに、アレンジという魔法で、初めて聞くかのような演奏になる。ぜひ楽しんでもらいたい」と話している。

(久保俊典)

多彩な名曲をオリジナル編曲で披露する定期演奏会(2023年、高知市の市文化プラザ「かるぽーと」)

シスタービープ

高知発の演劇届けたい

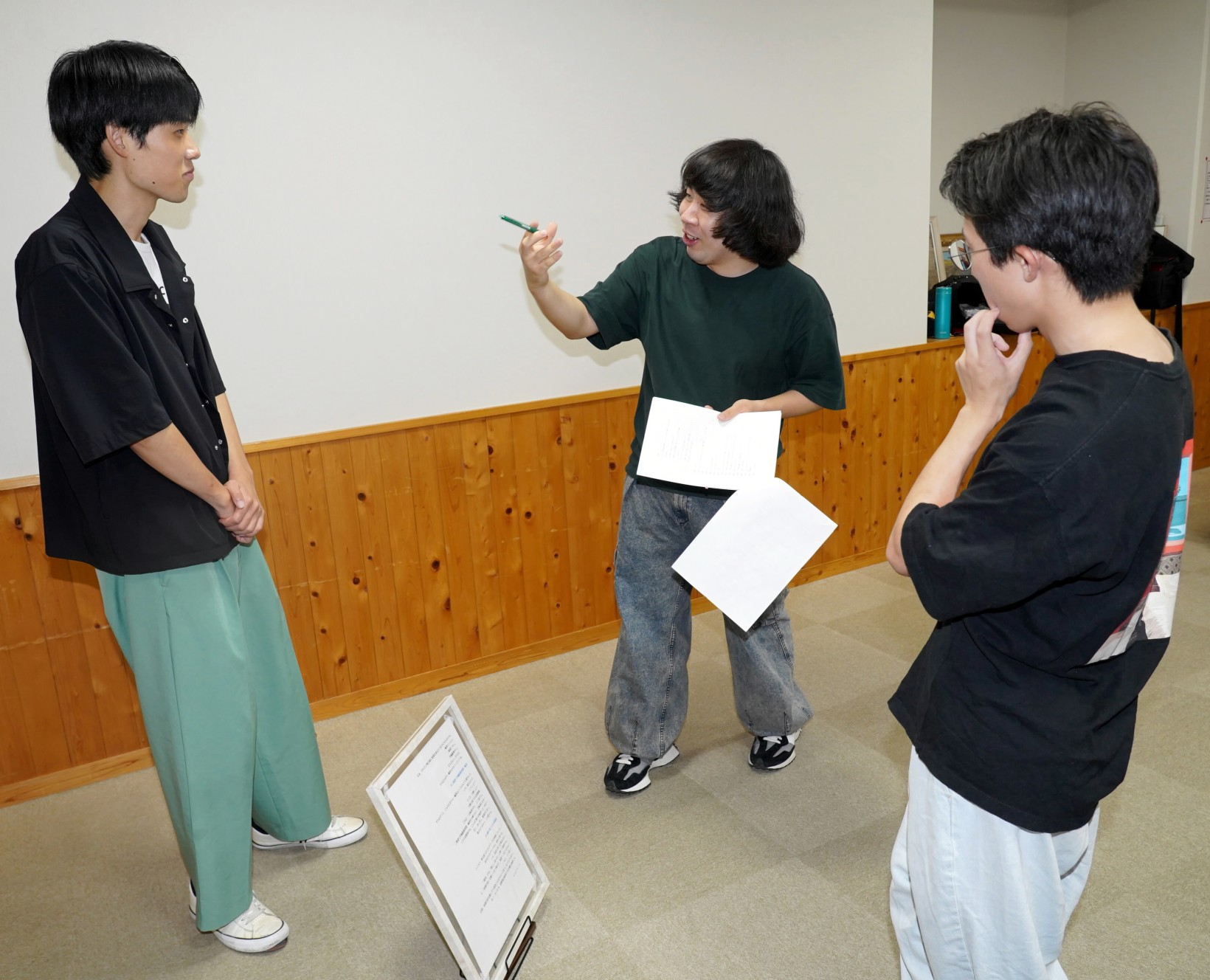

20~30代の会社員、高知大生でつくる劇団ユニット「シスタービープ」。哲学的なせりふ回しなどを使ったオリジナル作品を上演している。

フリーで演劇活動をしていたオカザキケントさん(31)が2022年、当時高知大生だったメンバーを誘い結成。旗揚げ公演をアレンジした「新・大橋、山下くんを追う。」を10月4、5日、高知市帯屋町2丁目のメフィストフェレスで上演する。

とある酒場。世界恐慌の中、大統領来日を明日に控え、外ではデモが起きている。大橋は山下を追って店を訪れたが、そこにあったのは謎の自転車と言葉だけで―。

脚本と観客をリンクさせようと、前回はなかった店外の情報を盛り込んだ。さらに、同じせりふでも違う演技はないか、皆で表現を練っているという。「観劇文化の裾野を広げ、普段あまり見ない人にも作品を届けたい」とオカザキさん。過去の作品を動画サイトで公開するなど、高知から演劇を発信し続けている。

(福井里実)

次回公演に向けて稽古に励むシスタービープのメンバー(高知市二葉町の下知コミュニティセンターアイジス)

土佐山学舎

龍馬の生涯を英語劇に

高知市の義務教育学校「土佐山学舎」は10年前の開校時から英語教育に力を入れてきた。昨年は海外からのクルーズ船客を児童が観光案内。今年は校外活動第2弾として、6年生16人が坂本龍馬の英語劇をつくり外国人観光客に披露する。

県立坂本龍馬記念館(同市浦戸)での調査を通じ、外国人に龍馬をどう伝えるかを話し合った。そこで出たのが演劇のアイデアだった。学芸員から学んだことを基に土佐弁の台本を作り、大道具の製作や稽古に励んでいる。

劇自体は日本語で、映像化して英語字幕を付ける。11月に来高するクルーズ船客が同館を訪れた際に上映し、2人一組で展示内容の英語ガイドも行う。子どもたちは「日本の歴史を大きく動かした龍馬の魅力を伝えたい」「高知へまた来たいと思ってもらえるよう積極的に話しかけたい」と意気込んでいる。福井佳織校長は「故郷に誇りを持ち、自ら発信していく力を身につけてほしい」と話している。

(市原百)

外国人留学生と英語で交流する児童たち(高知市土佐山桑尾の土佐山学舎)